Er war Förster in Freising, Stadtrat, Flughafengegner – und auf dem Nockherberg der Schrecken der Mächtigen. Der „Roider Jackl“ hat mit Gstanzln Politik gemacht, lange bevor es Social Media gab. Heute erinnert ein Brunnen in unserer Innenstadt an ihn. Wir erzählen seine Geschichte – und warum Freising stolz auf ihn sein darf.

Wer ist eigentlich dieser Roider Jackl?

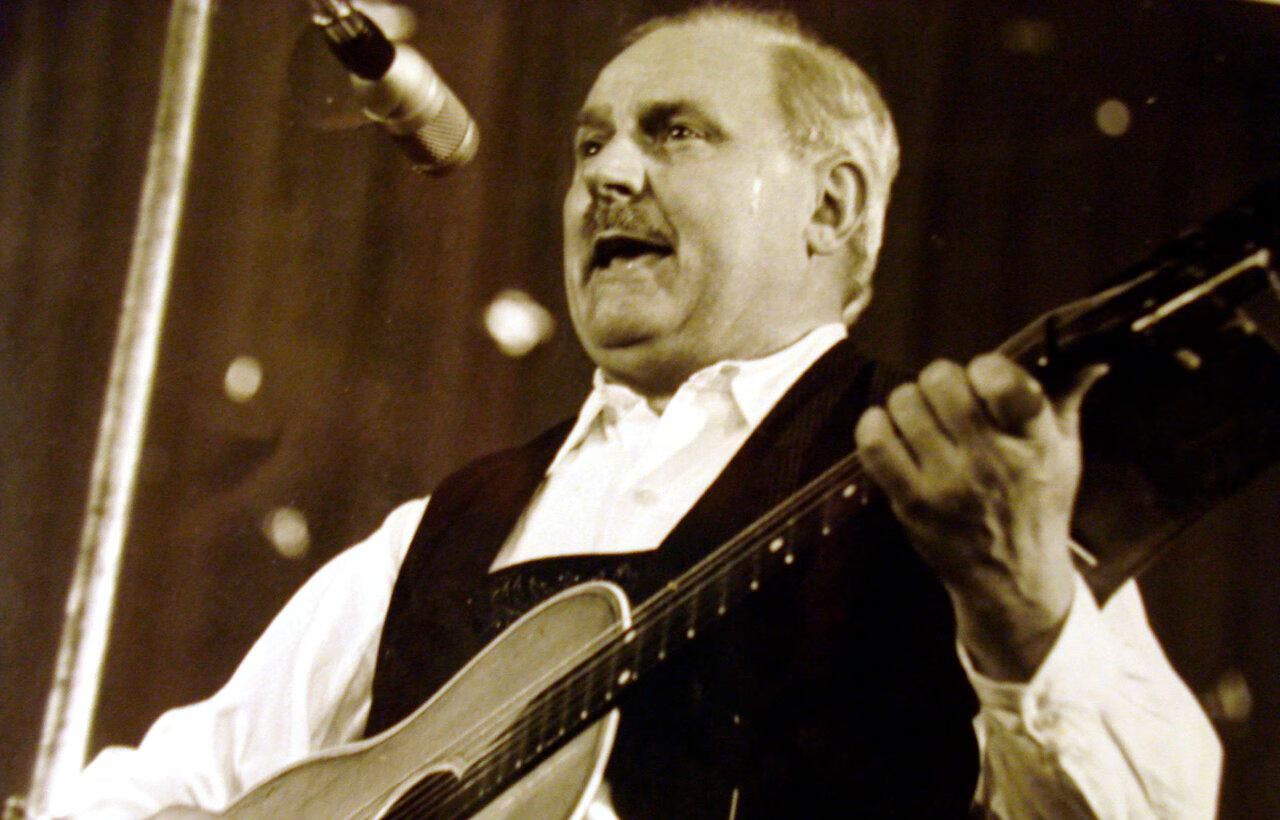

Wenn man in Freising von der Bahnhofstraße in die Obere Hauptstraße einbiegt, steht er plötzlich da: ein Mann aus Bronze, die Gitarre locker in der Hand, als würde er gleich anstimmen. Der Roider Jackl. Viele gehen achtlos vorbei, andere bleiben kurz stehen, lesen das eingravierte Gstanzl und grinsen. Kaum jemand ahnt, dass diese Figur einmal zu den bekanntesten Stimmen Bayerns gehörte – und dass Freising in seiner Biografie eine Hauptrolle spielt.

Geboren wurde er 1906 als Jakob Roider im niederbayerischen Weihmichl, als sechzehntes Kind einer Kleinbauernfamilie. Aus diesem Dorfkind wird erst ein Schreiner, dann ein Berufssoldat, schließlich ein Förster – und nebenbei ein Volkssänger, der sein Publikum mit vierzeiligen Gstanzln umhaut. Nach dem Krieg landet er als Forstbeamter in Freising, betreut von hier aus die Isarauen und baut sich mit seiner Familie ein Leben in der Domstadt auf.

Tagsüber Förster, abends auf der Bühne: Vom Freisinger Domberg und aus Lerchenfeld fährt er nach München zum Nockherberg, in Radiosäle und Festzelte. Auf dem Starkbieranstich beginnt er, die Mächtigen der Republik zu „derblecken“ – freundlich im Ton, gnadenlos in der Pointe. Ministerpräsidenten, Generäle, Selbstdarsteller: alle bekommen ihre Verse ab. Seine Gstanzln sind witzig, aber nie hohl – sie kommentieren Politik, Zeitgeist und Eitelkeit mit einer Klarheit, die heute noch verblüffend modern wirkt.

Dabei ist der Roider Jackl alles andere als ein braver Heimatabend-Onkel. In Freising sitzt er im Stadtrat, mischt sich in Debatten ein und stellt sich früh gegen den geplanten Großflughafen im Erdinger Moos. Während anderswo noch vom „Fortschritt“ geträumt wird, warnt er vor der Zerstörung von Landschaft und Lebensraum – lange bevor Worte wie „Klimaschutz“ oder „Ökologie“ in aller Munde sind. Volkssänger, Kritiker, Umweltschützer – alles in einer Person.

Heute erinnern gleich drei Brunnen in Bayern an ihn, einer davon mitten in unserer Innenstadt. Es gibt Führungen auf seinen Spuren, sein Grab liegt auf St. Georg, und seine Gstanzln werden noch immer zitiert. Freising darf mit gutem Grund sagen: Der Roider Jackl war einer von uns. Ein Freisinger, der seine Stadt liebte, aber nie aufgehört hat, ihr – und dem ganzen Land – den Spiegel vorzuhalten.

Kloahäusler-Kind mit großer Klappe

Jakob Roider wird am 17. Juni 1906 in Weihmichl bei Landshut geboren, als letztes von 16 Kindern der Eheleute Franziska und Johann Baptist Roider. Die Familie bewirtschaftet ein kleines Anwesen, kombiniert Landwirtschaft und Weberhandwerk – es ist eine typische Kleinbauernwelt des frühen 20. Jahrhunderts, in der Kinderarbeit eher Normalität als Ausnahme ist.

Jakob besucht sieben Klassen Volksschule, mehr ist nicht drin. Danach arbeitet er zunächst, wie so viele Landkinder, auf Hof und Feld, ehe er eine Schreinerlehre beginnt und 1922 seinen Gesellenbrief erhält.

Schon in dieser Zeit gehört das Spötteln offenbar zu seinem Alltag. In späteren Erinnerungen – überliefert etwa in der Familien-Website und in biografischen Porträts – wird beschrieben, wie der junge Jakob bei der Feldarbeit Gstanzln improvisiert, Nachbarn, Dorforiginale und den eigenen Alltag aufs Korn nimmt.

Nach Abschluss der Lehre zieht es ihn hinaus in die Welt: Er arbeitet in einem Hotel in Garmisch, später u. a. im traditionsreichen Hotel „Sonnenbichl“. Dort ist er nicht nur als Hausschreiner tätig, sondern übernimmt auch Dienste im Gästebetrieb – eine Schule für Beobachtungsgabe und Menschenkenntnis, die sich später in seinen Gstanzln niederschlagen wird.

Vom Schreiner zum Staatsdiener

1927 entscheidet sich der 21-jährige Jakob für einen Schritt, der seine Biografie grundlegend prägen wird: Er verpflichtet sich für zwölf Jahre bei der Reichswehr.

Für viele junge Männer seiner Generation ist dieser Weg weniger politisches Bekenntnis als soziale Strategie. Auch Roider sieht hier die Chance auf einen „anständigen Beamtenberuf“: Am Ende der Dienstzeit winkt eine Ausbildung zum Förster – ein Beruf mit sicherem Einkommen, Pension und gesellschaftlicher Anerkennung. Das Haus der Bayerischen Geschichte beschreibt diesen Schritt ausdrücklich als Kombination aus sozialer Absicherung und Aufstiegswunsch.

Zwischen 1936 und 1939 absolviert Jakob Roider die Ausbildung zum Förster; zuvor dient er an mehreren Standorten, darunter Landshut, München, Augsburg, Bad Reichenhall und Berlin.

1934 heiratet er Therese Schwaiger, Tochter eines Getreidehändlers und Pächters der Bahnhofswirtschaft in Pfettrach. Mit ihr bekommt er zwei Kinder: Irma (geb. 1934) und Werner (geb. 1939). Die ältere Tochter ist von Geburt an körperlich beeinträchtigt. In mehreren biografischen Darstellungen wird darauf hingewiesen, dass Roider gerade ihretwegen die sichere Beamtenlaufbahn besonders konsequent verfolgt – um ihre Versorgung langfristig abzusichern.

Während des Zweiten Weltkriegs ist Roider als Soldat in verschiedenen Einheiten eingesetzt. Nach 1945 gilt er in den Entnazifizierungsverfahren als politisch unbelastet, was ihm den raschen Wiedereinstieg in den Forstdienst ermöglicht.

Plötzlich Bühne: Ein Gstanzl geht auf Reisen

Parallel zur militärischen Karriere entwickelt sich etwas, das zunächst nur eine Begabung für Spottverse ist: die Volkssänger-Laufbahn.

1931 tritt Jakob Roider beim Ersten Niederbayerischen Preissingen im Leiderer-Saal in Landshut an – einem Wettbewerb, der mehr als nur regionale Aufmerksamkeit bekommt. Dort wird er „entdeckt“: Sein Auftritt sorgt für Begeisterung, er gewinnt den Wettbewerb und macht noch im gleichen Jahr beim Stegreif-Gstanzl-Wettbewerb des Bayerischen Rundfunks mit – und siegt auch dort.

Von da an tritt er zunehmend als „Roider Jackl“ auf, häufig gemeinsam mit seinem Bruder Wastl, der später Bürgermeister von Weihmichl wird. Die beiden werden in den 1930er-Jahren als Gesangsduo im Radio bekannt und gelten als Hoffnungsträger einer neuen Volkssängergeneration.

Diese frühe Popularität wird durch den Krieg jäh unterbrochen. Erst nach 1945 wird der Roider Jackl zur wirklich prägenden Stimme der bayerischen Nachkriegsjahre – dann allerdings mit umso größerer Wucht.

Angekommen in Freising: Alltag zwischen Isarauen und Innenstadt

Nach Kriegsende tritt Roider wegen seiner politischen Unbelastetheit „umgehend seine Tätigkeit im gehobenen Forstdienst“ an, wie es im biografischen Standardartikel heißt.

Sein neuer Dienstort: Freising. Hier arbeitet er bis zu seiner Pensionierung als Forstamtmann 1967, sein Revier umfasst insbesondere die Isarauen, die damals noch weitgehend unverbaut sind.

Die Bildungswerk-Führung „Der Roider Jackl – ein Freisinger Urgestein“ zeichnet nach, wie er zunächst im Dienstgebäude auf dem Domberg wohnt – direkt neben dem Forstamt – und später mit seiner Familie nach Lerchenfeld zieht. Von dort aus ist er täglich zwischen Domberg, Isar und Innenstadt unterwegs – ein Lebensradius, der sich in vielen seiner Beobachtungen wiederfindet.

Beruflich gilt Roider als engagierter, manchmal eigenwilliger Beamter, der sich eher mit dem Wald als mit Papierstapeln identifiziert. Besonders deutlich zeigt sich das, als in den 1960er-Jahren der Bau des Großflughafens München im Erdinger Moos geplant und schließlich umgesetzt wird. Roider engagiert sich „an der Seite der Gegner“ des Projekts und kämpft – aus heutiger Sicht erstaunlich modern – für Natur- und Landschaftsschutz.

Freising ist damit nicht nur Kulisse für seine künstlerische Karriere. Die Stadt wird sein Lebensmittelpunkt, sein Wirkungsort als Förster, Stadtrat und Bürger – und später der Ort seines Grabes.

Vier Zeilen, volle Breitseite

Gstanzln – das sind zunächst einmal kurze, oft improvisierte Spottverse, traditionell mit zwei oder vier Zeilen, meist zur Zither oder Gitarre gesungen. Sie gehören seit Jahrhunderten zur Wirtshaus- und Volksfestkultur: Man neckt Nachbarn, kommentiert Dorfnachrichten, treibt Spott mit Obrigkeit und „Originalen“.

Der Roider Jackl nimmt diese Form und macht daraus zeitgenössische Satire. In der Nachkriegszeit tritt er in zahllosen Wirtshäusern, Festzelten und Theatersälen auf, aber bald auch in den großen Medien.

Ab den 1950er-Jahren ist er Stammgast im Bayerischen Rundfunk, etwa in der populären Sendung „Weißblaue Drehorgel“, in der er mit Gstanzln aktuelle Ereignisse kommentiert.

Die Volksmusikwelle bezeichnet ihn später rückblickend als „bayerischen Volkssänger und Forstmann“ – eine doppelte Identität, die für ihn Programm ist: Er bleibt zeit seines Lebens Beamter und tritt nie als hauptberuflicher Künstler auf, auch wenn er zeitweise bayernweit bekannt ist.

In seinen Gstanzln nimmt er Ewiggestrige aufs Korn, warnt vor neuen „Gefreiten“, die die Menschen „damisch machen“, spottet über Berufsbayern, die aus dem „Oachkatzlschwoaf“ ein ganzes Buch machen, und macht sich schließlich sogar über sich selbst lustig – jenen Vers, in dem ein Denkmal mit Wasser vorkommt, trägt heute der Freisinger Brunnen.

Karl Valentin soll seine Texte als „philosophisch“ bezeichnet haben – nicht, weil sie trocken-theoretisch wären, sondern weil sie hinter der Pointe eine zweite Ebene haben: Wer lacht, denkt im besten Fall weiter.

Bemerkenswert ist auch, dass es kaum dokumentierte Fälle von beleidigter Reaktion gibt: Zeitgenössische Berichte betonen, dass es eher als Ehre galt, vom Roider Jackl „abgewatscht“ zu werden.

Vom Freisinger Forstamt auf die große Bühne

Wirklich legendär wird Roider Jackl durch seine Auftritte auf dem Nockherberg in München.

Die Starkbierprobe in der Paulaner-Brauerei ist seit dem 19. Jahrhundert eine Mischung aus Bierzapfen, Fastenpredigt und politischem Spektakel. Das Historische Lexikon Bayerns zeichnet nach, wie sich ab den 1950er-Jahren ein fester Ablauf etabliert: Zuerst die Maß für den Ministerpräsidenten, dann eine scharfe Fastenpredigt, schließlich das „Derblecken“, bei dem Politiker und Prominente gezielt verspottet werden.

Von 1954 bis 1974 ist der Roider Jackl hier der Salvatorredner – also derjenige, der mit Gstanzln und Bemerkungen den politischen Betrieb spiegelt. Die Nockherberg-Geschichte listet ihn in direkter Linie nach dem Volksschauspieler Weiß Ferdl und vor Emil Vierlinger und Michl Lang.

Eine große Süddeutsche-Zeitungs-Reportage zum 50. Todestag betont, dass mit ihm praktisch das moderne „Derblecken“ begründet wurde: Politiker wie Franz Josef Strauß, Wilhelm Hoegner oder Alfons Goppel müssen es sich gefallen lassen, öffentlich über ihre Schwächen, Eitelkeiten oder Fehlentscheidungen besungen zu werden – in Versform, oft in Reimen, die sich bis heute zitieren lassen.

Der Bayerische Rundfunk zeichnet Teile dieser Auftritte auf und konserviert damit eine Form politischer Satire, die heute – im Zeitalter von Kabarett, Comedy und Late Night – fast selbstverständlich wirkt, damals aber noch Neuland war.

Nicht nur singen, auch handeln

In Freising ist der Roider Jackl nicht nur der Mann mit Gitarre, sondern auch Kommunalpolitiker. In älteren Lokalberichten und biografischen Skizzen wird erwähnt, dass er im Freisinger Stadtrat sitzt – und auch dort nicht mit klaren Worten spart. (Hier bietet sich für euch eine Vertiefung über Stadtarchiv, Ratsprotokolle, alte Presseberichte an.)

Sein Engagement gegen den Flughafenbau im Erdinger Moos macht ihn zudem zu einer frühen Stimme der Umweltbewegung. Während viele in den 1960er-Jahren vor allem die wirtschaftlichen Chancen des Großprojekts sehen, warnt Roider vor der Zerstörung der Isarauen, der Grundwasserproblematik und der Veränderung der Landschaft.

1971 erhält er den Bayerischen Poetentaler, eine Auszeichnung für Menschen, die sich um Kultur und Sprache des Freistaats verdient gemacht haben. Damit wird offiziell, was das Publikum schon lange empfindet: Dass dieser Mann mit den Gstanzln nicht nur unterhält, sondern kulturelles Gedächtnis stiftet.

Am 8. Mai 1975 stirbt Jakob Roider mit 68 Jahren in Freising. Beigesetzt wird er auf dem Friedhof St. Georg, keine fünf Gehminuten vom späteren Brunnen-Standort entfernt. Sein Grab ist bis heute erhalten und wird u. a. auf knerger.de dokumentiert – ein stiller Gegenpol zur lebhaften Brunnenfigur in der Altstadt.

Ein Mann, drei Brunnen

Die Wikipedia-Standardbiografie fasst es in einem Satz schön zusammen: „Tatsächlich erinnern heute drei Brunnen an ihn.“

In Freising steht der von Karl Huber gestaltete Brunnen: eine Bronzeplastik in einem runden Becken, mit musikalischen Linien und dem berühmten Selbst-Gstanzl als Inschrift. Huber, 1928 in Freising geboren und später als Maler und Bildhauer bekannt, schuf ihn als Hommage an einen Landsmann, der die Stadt zugleich prägte und über sie hinausstrahlte.

Auf dem Münchner Viktualienmarkt wurde 1977 ein weiterer Roider-Jackl-Brunnen aufgestellt, gestaltet vom Bildhauer Hans Osel. Er reiht den Volkssänger ein in den Kreis der Münchner Volkssänger-Ikonen (Valentin, Karlstadt, Weiß Ferdl).

In Weihmichl, seinem Geburtsort, steht vor dem Haus der Begegnung eine dritte Brunnenfigur, gestaltet von Peter Lange – hier kehrt der Sohn symbolisch dorthin zurück, wo alles begann.

In Freising und Landshut erinnern außerdem Roider-Jackl-Wege an den Gstanzlsänger. Sie sind Teil einer lokalen Erinnerungskultur, die nicht nur auf Gedenktafeln setzt, sondern auf begehbare Topografie: Wer die Straßenschilder liest, stößt unweigerlich auf den Namen.

Auch in der Bildungsarbeit spielt er eine Rolle: Das Bildungswerk Freising bietet regelmäßig Stadtführungen unter Titeln wie „Der Roider Jackl – ein Freisinger Urgestein“ oder „Hommage an den Roider Jackl“ an. Start ist meist am Brunnen, von dort geht es weiter zu Wohnorten, Forstamt und Museum.

Das Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg zeigt in seiner Dauerausstellung unter anderem Instrumente und Objekte aus dem Umfeld der bayerischen Nachkriegskultur – darunter auch eine Gitarre des Roider Jackl, eingebettet in das Narrativ eines „modernen Bayern“ zwischen Tradition und Popkultur.

Warum der Roider Jackl heute noch etwas zu sagen hat

Schaut man heute auf Videoaufnahmen, alte Plattencover oder Zeitungsfotos, wirkt der Roider Jackl auf den ersten Blick wie ein Relikt: Trachtenjanker, Gitarre, Wirtshaustische, Männer mit Schiebermützen. Doch gerade die neueren Dokumentationen – etwa die TV-Dokumentation „Der Roider Jackl und seine Zeit“ von Elisabeth Malzer – betonen, wie zeitlos manche seiner Themen sind: Macht und Verantwortung, Provinz und Weltpolitik, der Umgang mit Vergangenheit, das Spiel mit Klischees.

Seine Gstanzln sind keine Parteiprogramme, aber sie sind politisch. Er kommentiert Wiederbewaffnung, Adenauer-Ära, CSU-Alleinherrschaft, aber auch die „kleine Politik“ im Dorf und in der Stadt. Und er macht etwas, was heute im Netz oft verloren geht: Er kritisiert mit Schärfe – ohne zu hassen.

Dass „kaum einer der so Derbleckten jemals beleidigt war“, wie eine Standardbiografie konstatiert, dürfte auch daran liegen, dass Roider seine Figuren nie entmenschlicht. Er nimmt sie aufs Korn, nicht auseinander.

Für Freising ist er außerdem ein Beispiel dafür, dass Kulturgeschichte und Stadtgeschichte untrennbar verbunden sind. Der Förster aus den Isarauen, der Stadtrat, der Flughafengegner, der Volkssänger – das sind keine getrennten Biografien, sondern verschiedene Rollen desselben Menschen, der sich seiner Heimat verpflichtet fühlt und sich dennoch nicht scheut, ihr den Spiegel vorzuhalten. (Foto aus dem unten beschriebenen Buch)

Das Buch:

389 Seiten – 17.90 Euro

.